«Иногда встречные с партиею москвичи, торопливо вынимая подаяние, замечали, что вместе с партиею шел, — нередко много верст — старик во фраке, с владимирским крестом в петлице, в старых башмаках с пряжками и в чулках, а если это было зимою, то в порыжелых высоких сапогах и в старой волчьей шубе. Но москвичей не удивляла такая встреча. Они знали, что это «Федор Петрович», что это «святой доктор» и «Божий человек», как привык звать его народ»*.

В 1812 году Гааз оставляет службу и даже, по окончании войны, приезжает домой, однако ж ненадолго. По одному ему понятным причинам, он возвращается в Москву и вновь приступает к частной практике. И опять успех его как доктора столь велик, что на сей раз его приглашают возглавить запасную аптеку московской медицинской конторы, чтобы привести ее в порядок и разобраться со злоупотреблениями. Но… кабы к злоупотреблениям не прилагались люди, хитрые и изворотливые. Честного «иноземца» буквально изживают, и он уходит, чтобы возобновить частные приемы и… продолжить бескорыстно лечить по первому зову.

1827 год. Фрак, белое жабо и манжеты, короткие, до колен, панталоны, черные шелковые чулки, башмаки с пряжками, напудренные волосы, собранные в широкую косу. Гаазу, теперь уже Федору Петровичу, 47 лет. Он умен, успешен, богат, пользуется уважением. У него дом на Кузнецком мосту, имение в Подмосковье, своя суконная фабрика. Он переписывается с Шеллингом и много читает.

Про дом на Кузнецком надо сказать отдельно. Кузнецкий мост, д.20. Именно здесь находилось владение знаменитой Салтычихи, замучившей до полутораста крепостных. По мнению краеведа Рустама Рахматуллина, «эти полы, нечистые от крови, это кровавое белье четверть столетия отбеливал святой доктор. Отбеливал совесть Москвы и всей России, искупал чужое (некогда общее) преступление». Как знать, но явно есть какая-то мистическая связь**.

…Пройдет всего 23 года и в управление московского обер-полицмейстера к молоденькому чиновнику обратится седой старик. Он попросит справку о положении дела какого-то арестанте. Чиновник, оторванный от своих важных дел, ткнет старика носом в формальные неточности в данных и откажет в справке. Старик поклонится и выйдет. Меж тем, на улице разразится страшная, небывалая гроза. Через два часа вымокший до нитки старик вернется, дабы передать чиновнику самые подробнейшие сведения по существу дела, за которыми он ездил на другой конец города. И чиновник всю свою жизнь будет испытывать чувство глубокого стыда за тот отказ, что дал он «святому доктору». Пока же от судьбы старика, который на коленях будет просить за арестантов, успешного доктора отделяет одна лишь просьба. И она последует.

Гааз взялся. И в течение 25 лет регулярно посещал заседания комитета, пропустив из 293-х только одно. Более того, попечение о заключенных стало делом всей его жизни. Увидев, как отправляют ссыльных, Федор Петрович начал обивать пороги. Если государственные преступники шли на каторгу в кандалах, то просто ссыльные (старики, дети, все в куче) шли, нанизанные на жуткий прут. Ключ от наручников (наручниками люди проковывались к пруту) в дороге доставать было нельзя и если, не дай бог, кто умирал на этом пруте, его так и тащили… Ссыльные как о высшем благодеянии просили о кандалах.

По настоянию Гааза московский генерал-губернатор направил письмо министру внутренних дел Закревскому. Тот разослал вопросы тюремным и этапным начальникам, которые, конечно же, не стали очернять самих себя и сообщили, что все отлично, заключенные довольны. И, пожалуй, только самые честные ответили, что пересмотреть систему пересылки надо. Тогда Закревский решил, что замены прута на цепь будет достаточно. Вот только не знал он «святого доктора»: тот сам изобрел конструкцию облегченных кандалов, сам провел испытания (в прямом смысле: надел кандалы на себя и ходил по комнате, чтоб понять, сколько человек может проходить в них без ущерба здоровью) и сам изыскал деньги (сначала свои, потом чужие) на изготовление «гаазов». И начал «переобувать» московских ссыльных. На свои. В 1831 году комитету ничего не оставалось как приказать начальникам местных этапных команд не препятствовать исправлению кандалов под руководством доктора Гааза.

Кстати, Гааз настоял и на организации пересыльной тюрьмы, где идущие по этапу могли подлечиться и отдохнуть. Удивительно, но возникла она там, где должен был бы вырасти храм Христа Спасителя – на Воробьевых горах. От обширного предприятия остались различные постройки, начатые стены, мастерские, казармы для рабочих и кузницы – их-то и приспособили под устройство тюрьмы.

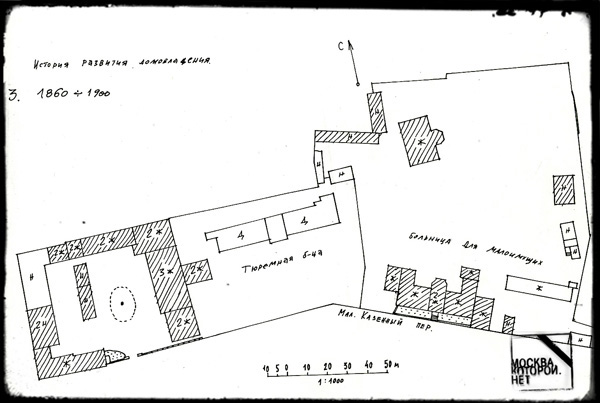

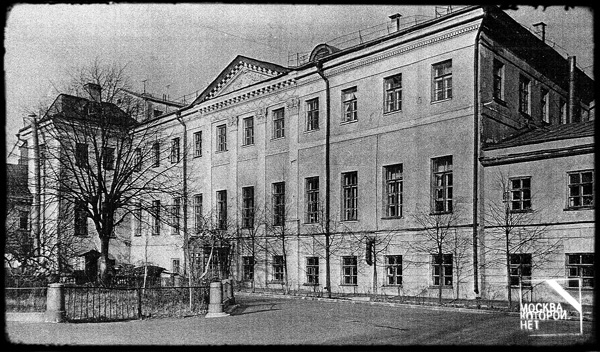

В 1844 же году началась новая страница в жизни старинной усадьбы Нарышкиных в Малом Казенном переулке. Но прежде надо упомянуть, чем она жила до этого.

Летом 1817 года в Малом Казенном переулке (ныне переулок Мечникова, дома № 5 и 5-а), в саду генерал-майора Ивашева, забил водяной ключ. Вызванные сюда видные ученые университета — химик Ф. Ф. Рейс, естествоиспытатель Г. И. Фишер фон Вальдгейм и фармаколог В. М. Котельницкий (дед будущего писателя Ф. М. Достоевского) установили большую лечебную ценность родника, вода которого напоминала по своим свойствам минеральные воды целебных германских источников.

Хозяин владения генерал-майор Ивашев, сподвижник и друг знаменитого Суворова, бесстрашный участник легендарных штурмов Очакова и Измаила, решил немедленно передать владение с домом, садом, источником и с устроенными пробными ваннами городским властям для организации здесь больницы, чтобы лечить “страждущих.., военнослужащих и бедных”. Шли годы, целебный источник так же внезапно, как появился, исчез. Высох в саду и большой пруд. Тайны этого целебного родника могут теперь разгадать гидродгеологи (В.В. Сорокин, «Наука и жизнь», сентябрь 1966 года).

Хозяин владения генерал-майор Ивашев, сподвижник и друг знаменитого Суворова, бесстрашный участник легендарных штурмов Очакова и Измаила, решил немедленно передать владение с домом, садом, источником и с устроенными пробными ваннами городским властям для организации здесь больницы, чтобы лечить “страждущих.., военнослужащих и бедных”. Шли годы, целебный источник так же внезапно, как появился, исчез. Высох в саду и большой пруд. Тайны этого целебного родника могут теперь разгадать гидродгеологи (В.В. Сорокин, «Наука и жизнь», сентябрь 1966 года).

А что же усадьба в Москве? В ней жил сын Петра Никифоровича – Василий. Да, тот самый декабрист Василий Ивашев, чей роман с француженкой Камиллой Ле-Дантю лег в основу сначала книги «Роман декабриста», а потом, много позже, фильма «Звезда пленительного счастья». 23 января 1826 года Василия здесь арестовали, а в 1830-1831 году здесь жила Камилла.

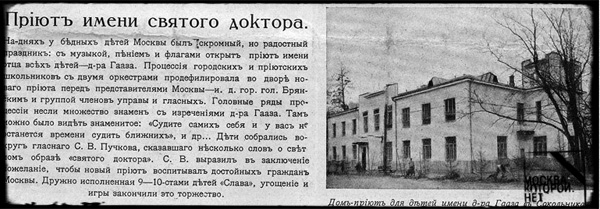

Московскую же усадьбу, за шесть лет до смерти, Ивашев продал Ортопедическому институту Воспитательного дома – первому подобному учреждению в России, просуществовавшему в доме до 1843 года. А в 1844 здесь разместилась Полицейская больница, основанная, как несложно предположить, доктором Гаазом. Сам он, уже давно не имеющий имения на Кузнецком мосту, поселился здесь же – занял две комнаты на третьем этаже. Поневоле подумаешь, что некоторые дома словно выбирают себе хозяев… Ведь, и Ивашевы, и Гааз по сути радели за одно и то же.

По-прежнему «Божий человек» ездит в пересыльную тюрьму на Воробьевы горы, осматривает арестантов, лечит их, и по мере сил отстаивает интересы каждого. 19-летнего Степанова задерживает на две недели вследствие «тяжелой усталости» сопровождающей его старухи-матери, арестанта Гарфункеля дважды оставляет по его убедительной просьбе, основанной на уверенности, что за ним непременно идет по этапу жена. Отношение к Гаазу со стороны чиновников оставляет желать лучшего, но он непреклонен: «Несмотря на унижения, коим я подвержен, несмотря на обхождение со мною, лишающее меня уважения даже моих подчиненных, и, чувствуя, что я остался один без всякой приятельской связи или подкрепления, я тем не менее считаю, что покуда я состою членом комитета, уполномоченным по этому званию волею Государя посещать все тюрьмы Москвы, — мне никто не может воспретить отправляться в пересыльный замок в момент отсылки арестантов, и я продолжаю и буду продолжать там бывать всякий раз, как и прежде»...

А в 1848 году начальником Москвы был назначен бывший министр внутренних дел, человек, люто ненавидевший доктора и все, что с ним было связано – граф Закревский. Но и тогда Федор Петрович не сдался. 68-летний старик продолжал, несмотря ни на что, свою деятельность.

***

А теперь сухие факты. В советское время вся усадьба перешла в ведение Академии медицинских наук СССР. С 1959 года в главном доме находится НИИ гигиены детей и подростков сначала АМН СССР, а теперь РАМН. Нельзя сказать, что это ведомство следит за столь ценным для истории российской медицины памятником тщательно. Плохое финансирование, бедственное положение, додумайте сами. Тем удивительнее проявленное в декабре прошлого года рвение.

17 декабря 2007 года общественность забила тревогу. Поводом стали ремонтные работы, которые решил провести арендатор усадьбы Нарышкиных. Рабочие споро выкорчевывали в особняке старые ампирные окна XIX века на третьем этаже (именно там находилась квартира доктора Гааза) и заменяли их на новенькие стеклопакеты. Позже к окнам присоединились и межкомнатные двери.

Однако, несмотря на предписание, работы были продолжены 10 января, и 20-го… Причем вела их фирма без всякой реставрационной лицензии на глазах и у федеральных, и у местных чиновников совершенно безнаказанно.

Особенно интересно объяснение арендатора – директора НИИ гигиены детей и подростков РАМН. В прямом эфире радио Культура, посвященного происходящему в усадьбе, директор НИИ по телефону сообщил, что ему выделили некоторые средства, и он, крепкий хозяйственник, проводит обычный ремонт: лепнину с фасадов не сбивает, а всего лишь меняет трухлявые окна, которые по его словам, только что не падают на головы пациентов и вообще не ампирные, а советские (что однако не подтверждают реставраторы) и межкомнатные двери. И ставит стеклопакеты точь-в-точь. И не видит в этом ничего такого, что могло бы повредить памятнику, а тем паче истории. Более того, есть и фирма с лицензией, которая выиграла тендер на проведение реставрационных работ, но пока только разрабатывает проект. Правда, и эти работы будут не столько реставрационными, сколько ремонтными. Никого не интересует восстановление росписей на втором этаже или обнаруженные мраморные подоконники. Сделают как было да и хорошо.

Совершенно непонятно поведение Россвязьохранкультуры, которое будучи извещено о нарушении предписания, просто развело руками и посоветовало обеспокоенным гражданам и реставраторам обратиться в прокуратуру. По всей видимости, предписание этого ведомства носит характер сугубо рекомендательный: хочешь исполняй, хочешь нет. Заявление же в прокуратуру Басманного района было написано обычными людьми (редакциями нашего сайта и «Службы спасения» радио «Культура»). 18 февраля из прокуратуры пришел весьма обтекаемый ответ: «проведена проверка… по результатам которой 18.01.08 … внесено представление об устранении нарушений требований федерального закона». Что именно нарушено и в чем заключается представление, не расшифровано.

Стоит, наверное, отметить действия Москомнаследия, чей председатель В.А. Шевчук все время утверждает, что арендаторов в покое не оставит. Но, увы, пока ни о каких активных действиях не слышно. Впрочем, не последовали и заверения арендатора о том, что все утраченные элементы будут восстановлены. Да и нужны ли они, можно ли восстановить то, что просто выкинуто на свалку? И самое главное, можно ли объяснить людям, что память подчас важнее любых норм гигиены? Или и это минется?

* Очерк А. Ф. Кони о докторе Гаазе

** Статья «Точки силы» опубликована в журнале Новый Мир, №2 за 2001 год.

Войдите или зарегистрируйтесь для оставления комментария