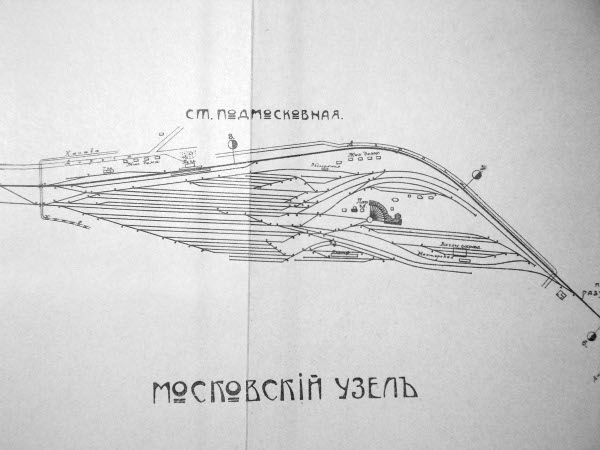

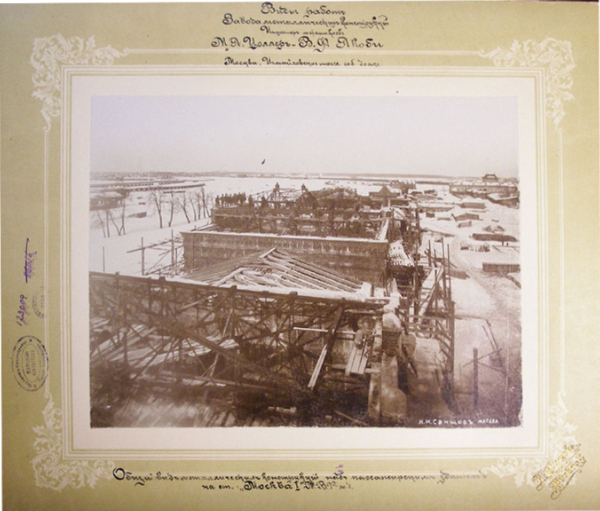

«Станция Подмосковная (75, 81 саж. над ур. Балтийского моря) занимает очень большую территорию (67,5 десятин) и является одним из важнейших пунктов дороги. Сюда поступают все грузы, прибывающие для Москвы и следующие за Москву от Виндавы, Либавы, Риги, грузы, принимаемые со всех дорог Московского узла, а равно и нагруженные на своей Московской станции; здесь эти грузы рассортировываются на особых парковых путях и из них составляются поезда, которые затем и отправляются по определенному назначению».

«Спутник по Московско-Виндавской железной дороге», выпущенный в 1909 году, начинается с упоминания об особом значении для Руси «моря варяжского». Важную роль Балтика продолжала играть и в начале XX века, когда встала необходимость связать Москву, а значит, и всю страну вплоть до Сибири, с незамерзающими портами – Ригой и Виндавой: «порты, недоступные в холодное время года вследствие их замерзания, уже перестают удовлетворять коммерческим требованиям». Так, доля участия Петербурга во внешней торговле не достигала тогда и 1/6 всех вывозимых и ввозимых к нам товаров. Строительство Московско-Виндавской железной дороги стало масштабным проектом, суть которого не могла не поражать своей исторической и географической грандиозностью: «Московско-Виндавская магистраль делает Виндаву как бы Сибирским портом и соединяет азиатский восток с европейским западом». Ни больше, ни меньше.

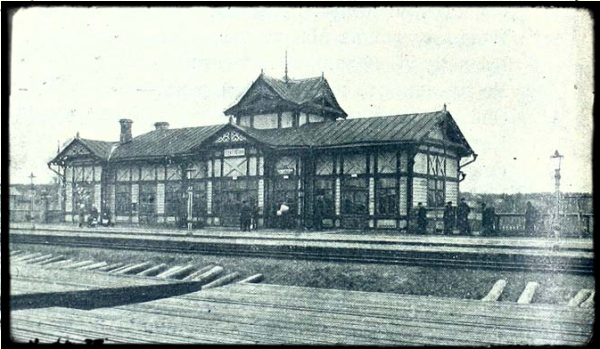

Каково же было значение Подмосковной в соединении Востока и Запада? До революции станция служила главным сортировочным пунктом: сюда поступали «все грузы, прибывающие для Москвы и следующие за Москву от Виндавы, Либавы, Риги, грузы, принимаемые со всех дорог Московского узла». Именно через балтийские порты из Британии и Америки поступали в Россию основные промышленные товары, а из глубины страны уходили лес, лен, пенька. И весь этот масштабный товарооборот огромного государства сосредотачивался в двух местах – в Виндаве и на станции «Подмосковная». Небольшая станция не справлялась с таким наплывом, поэтому, как сообщает все тот же «Спутник» в 1909 году ее предложили значительно расширить.

«Имеется депо на 12 стойл, дежурная комнаты для поездной и паровозной бригады, Государственная сберегательная касса и приемный покой». А «в виду ежегодно возрастающей потребности в отправлении большого количества дачных поездов и для увеличения пропускной способности примыкающих к Шереметьевскому посту соединительных ветвей, Управление дороги устроило особую электро-блокировочную сигнализацию между станциями Москва, Подмосковная и Марьинским постом», что позволило отправлять поезда «без предварительных сношений по телеграфу».

Рабочие завода братьев Кертингов приняли активное участие в восстании 1905 года. 7 октября началась всеобщая забастовка, переросшая в вооруженное восстание. «Прибывавшие в Москву поезда были задержаны железнодорожниками на станции Подмосковная, а оказавшиеся среди пассажиров офицеры разоружены. По Московско-Виндавской железной дороге в эти дни курсировал лишь один поезд, который доставлял рабочих из фабричных поселков для участия в митингах на станцию Подмосковная», пишет Е.Н. Мачульский в очерке о станции. После революции 1917-го завод был переименован в «Металлургический завод имени Войкова», лечебница Коровина стала санаторием, а дачный поселок прирос рабочими бараками. В путеводителе по дачам и окрестностям Москвы 1935 года вообще сказано, что у станции дач нет. В другом путеводителе тоже 30-х годов отсутствие дач объясняется отсутствием зелени. Скорее всего, к тому времени все дачные поселки превратились в места постоянного проживания, а заводы и фабрики не притягивали москвичей снять дачу на лето в индустриализующемся районе. В войну в локомотивном депо станции готовили бронепоезда для фронта. В 1945 году на станции была открыта новая платформа «Красный Балтиец», взявшая на себя основной товарный и пассажирский поток.

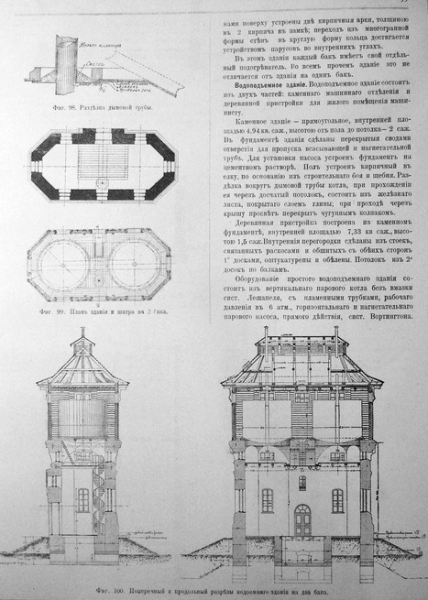

Очень интересна история водоснабжения станции. Ведь поблизости нет ни рек, ни озер, а воды требовалось много. Поэтому пробурили артезианскую скважину. Но одной не хватило, пробурили вторую. А чтобы поднимать воду из-под земли и подавать её в башню, поставили дизельный (!) насос. И все это в 1901 году.

В 2008 году стало известно, что согласно совместной программе РЖД и правительства г. Москвы, территорию станции решили передать под жилищную застройку. Работы по сносу запланировали на декабрь – январь. Начали отселять здания. 5 декабря 2008 года проектом «Москва, которой нет», участниками сообщества сайта, автором статьи о станции на портале «Транспорт в России» Юрием Егоровым в Московский комитет по охране культурного наследия (Москомнаследие) была подана экстренная заявка об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. К заявлению также была приложена письменная просьба о том, чтобы как можно быстрее официально уведомить руководство Московско-Смоленского отделения МЖД о получении заявления о постановке на охрану. К чести Москомнаследия отреагировали там очень оперативно. Станцию «Подмосковную» объявили выявленным объектом культурного наследия.

Самое логичное предложение – создать уникальный музейный комплекс. Однако памятником комплекс пока не признан, что оставляет лазейку в законе – выведение из выявленных и снос. Немногочисленные работники депо до сих уверены, что их переезд является делом времени: «Лужков сказал, что лет через 4-5 тут дорога будет какая-то, не железная. Нас уже перевели, мы просто здесь существуем. Нам подготовят местечко, и мы уйдем отсюда». Кроме того, разрушается и ветшает здание вокзала. Железнодорожники готовы даже отремонтировать его, возвести хотя бы кровлю («там делов-то!»), но кто ж им даст - вокзал РЖД не принадлежит. А принадлежит кому-то, кому и дела нет до истории.

* - за внимательное изучение сути предмета и текст искренне благодарим Дмитрия Опарина. За богатый иллюстративный материал отдельное спасибо Юрию Егорову.

Войдите или зарегистрируйтесь для оставления комментария