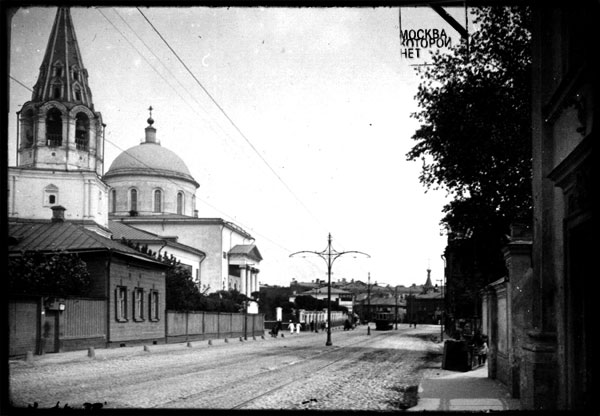

Когда-то Вознесенский переулок был обитаем выходцами из Устюга и Новгорода, селившимися вдоль Новгородской дороги (ныне – Никитской улицы, отчего до середины 18 века носил название Новгородского. В 1629-34 годах здесь появилась каменная церковь Вознесения, в 1688 году перестроенная. А старейшим жилым домом округи до недавних пор оставался №20 по Вознесенскому переулку.

В 1790-е годы в соседнем владении (дом №18) появилось еще одно дворянское гнездо – небольшой классический особняк с четырехколонным портиком и двумя симметричными флигелями. Первое его изображение на плане относится к 1802 году, а от 1812-го сохранился интересный документ, свидетельство о нарядной жизни, некогда проистекавшей в этих стенах. Хозяйка усадьбы, княгиня Засекина жаловалась губернатору, что в пожаре 1812 года в ее доме погибло «множество ценных вещей и среди них бронзовые жирандоли о пяти свечах, круглые шандалы с винтами, бронзовые вызолоченные подсвечники и чернильницы с тазиком, хитрые турецкие котлы с крышками и затейливые формы для мороженого».

В 1892 году владение приобрел известный юрист и криминалист Михаил Васильевич Духовской.

Уважаемый приват-доцент уголовного права в 1874-м был неожиданно арестован в связи с так называемым "процессом 193-х". Его подозревали в народнической пропаганде. Вскоре его выпустили на свободу, но репутация была подорвана, и преподавание в лицее пришлось оставить. Духовской продолжил карьеру в должности присяжного поверенного округа московской судебной палаты. Кстати, в 1899 году по инициативе профессора Духовского было произведено статистическое обследование квартир, имевших сдаваемые в наем углы и койки. Оказалось, что в подобных условиях проживает 175 тысяч человек, то есть шестая часть всего тогдашнего населения Москвы...

После смерти Михаила Васильевича в 1903 году усадьба перешла к его сыну Сергею, врачу-ортопеду, проживавшему в квартире №3. В соседней квартире №4 им была оборудована ортопедическая клиника, которая в годы Первой мировой работала, как госпиталь. В советские годы Духовской продолжал жить в этом же доме. Он стал заместителем директора Института физио-ортопедии, его дом часто навещал нарком здравоохранения Семашко.

В послереволюционные годы просторные залы обоих зданий были разбиты перегородками на более скромные помещения, однако своего благородства не утратили. В округе традиционно селилась советская элита, преимущественно из театральной сферы, а также деятели расположенной неподалеку консерватории. Так, в доме 20 отметились артист Подгорный, композиторы Метнер и Кручинин, дирижер Авранек и историк Веселовский. А в 18-м жили режиссер Александров и химик Марковников.

В конце ХХ века капитализм вернулся, в окрестностях Тверской улицы вновь закипело доходное строительство. Московское правительство, не имея официальной возможности заниматься коммерческой деятельностью, под видом расширения служебной площади выстроило позади здания мэрии огромный комплекс офисных доходных домов «Усадьба-центр», увенчанный пятнадцатиэтажной башней. Под его строительство были снесены малоэтажные хозяйственные постройки губернаторской усадьбы 18 века. Спустя несколько лет зашла речь о дальнейшем развитии комплекса вдоль Вознесенского переулка, то есть на территории владений 18-20…

К этому моменту дома, предложенные к постановке на госохрану, были по-прежнему заняты квартирами. В интерьерах сохранялось многое из антикварной отделки конца 19 века. В доме №20 имелись печи, в прихожие квартир вели старинные двери с орнаментированными матовыми стеклами. А родственники доктора Духовского в целости сберегли интерьер его кабинета и спальни - мебель, документы и личные вещи. Но особый интерес представляли неисследованные фрагменты древних палат. По поводу намеченного сноса этого здания разгорелись громкие споры. И, как ни странно, защитникам старины удалось убедить чиновников в их неправоте! Случай исключительный. Академик Алексей Комеч в интервью зарубежной прессе рассказывал о том, что мэр Лужков, выслушав на градостроительном совете вдохновенный рассказ оппонентов об уникальности этого района, сохраняющего планировку и границы домовладений аж с начала 17 века, лично пообещал остановить уже начатое проектирование и не губить памятники…

А дом Засекиной (№18) еще стоит, в нем по-прежнему живут люди. В интерьерах сохраняется парадная лестница конца 19 века с ограждением, украшенным головами грифонов. Уцелел также интерьер центральной гостиной, лишь уникальный старый паркет разобрали лет 50 назад. Имеются лепные карнизы и барельефы над дверями, изразцовая печь, и даже пережившие перестройку дома позднеампирные двери в одном из помещений – большая редкость. Жители дома рассказывают, что над подвесным потолком правого крыла имеется купол, зашитый в 1930-х. Во дворе за домом стоит двухэтажный служебный корпус конца 18 века, напоминающий об исчезнувшим древнем переулке, на линию которого он выходил когда-то южным фасадом. Флигель, как и дворовые крылья главного дома, имеет полукруглый выступ. Изобилие этих странных «апсид» заставляет вспомнить легенду о масонской ложе, ведь известно сколь неравнодушны были вольные каменщики к символике, заложенной, в том числе, и в планировку зданий.

Однако флигель, официально числящийся ценным элементом исторической среды, уже приговорен к сносу. Есть решение и о сносе дворовых построек, оставшихся от усадьбы Полибиных. Таким образом, под боком «Усадьбы-центра» появится еще одна просторная стройплощадка, тянущаяся вплоть до шестиэтажного жилого дома на углу Елисеевского переулка. А посередине нее будет маячить явная помеха хозяйственной деятельности московского правительства – старинный дом, «похожий на средневековый замок»…

Войдите или зарегистрируйтесь для оставления комментария